一、前言:声音的“自我认知”危机

你有没有过这样的经历?当你第一次听到自己的录音时,心里咯噔一下,心想:“这是我的声音吗?怎么这么怪、这么刺耳?”然后你开始怀疑人生,甚至对自己的声音产生了深深的“嫌弃”。

别担心,你不是一个人!几乎每个人都经历过这种“声音的自我认知危机”。然而不出意外的话,我们很快就会知道这确实是属于自己的声音。

今天,就让我们一起揭开这个神秘面纱,看看背后到底藏着什么生物力学科学秘密。

二、声音的“双面人生”

声音,本质上是一种由物体振动产生的机械波,称为声波。我们之所以能听到声音,是因为声波通过空气或其他介质传播,最终抵达我们的耳朵。

当我们的听觉系统感受到声波时,就会将其转化成生物电信号,这些信号会通过神经系统传递给我们的大脑,在经过大脑分析和处理之后,我们就听到了声音。

不过,对于自己的声音,事情就没那么简单了。

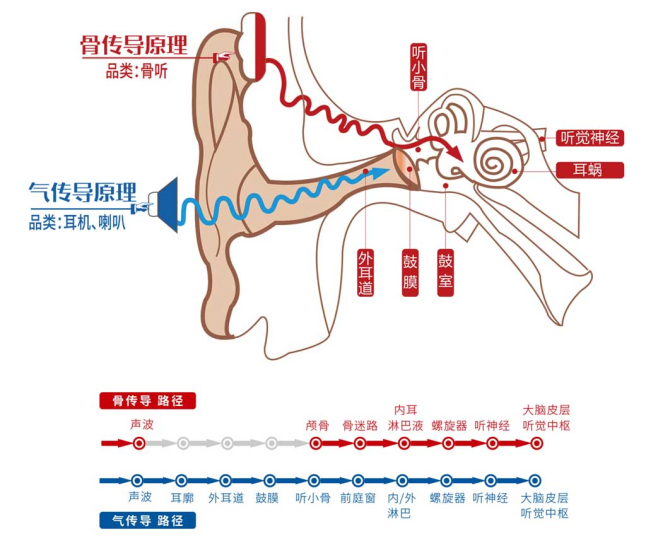

首先简单介绍一下耳朵是如何听到声音的。我们能听到各种美妙的声音,离不开耳朵这个精密的“听觉工厂”。耳朵接收声音主要通过气传导和骨传导这两种方式(图1)。

图1 耳朵接收声音主要通过气传导和骨传导这两种方式

图1 耳朵接收声音主要通过气传导和骨传导这两种方式

1.气传导

我们都知道,机械波必须要依靠介质才能够进行传播,而空气就是良好的介质。所以对于外界的声音而言,它们一般都是通过空气传播到我们的听觉系统,这是声音传播的“常规路线”。

当我们说话时,声音会通过空气传播到我们的耳朵。这种传播方式被称为“空气传导”或“气传导”。简单来说,就是声波在空气中振动,然后被我们的耳膜捕捉,转化为生物电信号,传递到大脑进行处理。这个过程就像声音在空气中“跑了一趟马拉松”,最终抵达我们的听觉系统。

具体来说,当外界有声音传来,声波首先会被外耳的耳廓收集,就像小漏斗一样,把声音聚集起来引导到外耳道。外耳道就像一条小小的隧道,声音沿着它传播,到达鼓膜。鼓膜是一层很薄且有弹性的膜,声波的振动会引起鼓膜的振动,就像敲鼓时鼓面会振动一样。接着,鼓膜的振动通过听骨链传递,听骨链由锤骨、砧骨和镫骨三块听小骨组成,它们相互协作,能放大鼓膜的振动,让声音更有效地传递。声音在内耳被转化为机械能,引起耳蜗内淋巴液的波动。耳蜗就像一个蜗牛壳,里面充满了淋巴液和毛细胞。淋巴液的波动刺激毛细胞,毛细胞将这种刺激转化为神经冲动,再通过听神经传递到大脑皮层的听觉中枢,这样我们就能听到声音了(图2)。

图2 声音在耳朵里的气传导方式

图2 声音在耳朵里的气传导方式

把耳朵想象成一个 “声音小城堡”。声音就像一群小客人,首先会被城堡外的 “小喇叭”(耳廓)收集起来,接着顺着 “小走廊”(外耳道)走到 “小鼓面”(鼓膜)前(图3)。

图3 气传导过程

图3 气传导过程

小鼓面受到声波的 “敲打” 开始振动,这个振动又通过连着小鼓面的 “小杠杆”(听骨链)传递下去。“小杠杆” 把振动放大后,传递到城堡里的 “魔法水池”(耳蜗)。水池里的 “魔法水草”(毛细胞)感受到振动,就像被“挠痒痒”一样,产生神经冲动,这些冲动沿着 “电线”(听神经)传到城堡主人(大脑皮层听觉中枢)那里,于是我们就听到声音了,这就是气传导。

2.骨传导

除了气传导,我们的声音还有一个“秘密通道”——骨传导。

从本质上来讲,我们发出的绝大部分声音其实都是由声带振动产生的机械波,这种机械波除了可以通过空气传播以外,还可以通过颅骨振动直接把声波传递到我们的内耳。这种传播方式称为“骨传导”。这个过程就像声音在我们的脑袋里“抄了近道”,直接抵达目的地。

具体来说,当声音作用于颅骨,比如头骨、颌骨等,会引起颅骨振动。这种振动直接传递到内耳,使内耳淋巴液波动,刺激耳蜗内的毛细胞产生神经冲动,最后经听神经传至大脑皮层听觉中枢,让我们感知到声音。骨传导在一些特殊情况下作用很大,比如外耳或中耳受损时,它能让我们依然有机会听到声音。

想象我们的头骨是一个“超级音箱”。当有声音出现,这个“超级音箱”(颅骨)就会跟着振动,就像音箱在播放音乐时会振动一样。这种振动直接让藏在里面的“小收音机”(内耳)接收到,“小收音机” 里的“小零件”(毛细胞)感受到振动后,也产生神经冲动,再通过“电线”(听神经)把信号传给大脑,我们就听到声音了,这就是骨传导。

骨传导的一个重要特点是它能够传递更长波长的声音,也就是低音。低音会让我们的声音听起来更低沉、更有质感。同时,骨传导还会产生一种类似“混响”的效果,让声音更有“回响感”。

大家可以做一个简单的实验,先紧紧地捂住自己的耳朵,然后再非常小声地说话,在这种情况下,你就会发现,不管自己说的话有多小声,只要你的声带振动了,你都可以清楚地听到自己的声音。由此可见,我们平常听到的自己的声音,其实是气传导和骨传导这两种传播方式的“混响”结果。这两种声音相互叠加,形成了我们熟悉的、独特的“自我声音”。

1.录音的“变形记”

当我们用录音设备录制声音时,只能捕捉到气传导的部分,骨传导的声音则无法被记录下来。骨传导的声音通常会比气传导的声音更低沉、更浑厚,给人一种“更圆润”“更有磁性”的感觉。这种效果在录音中是缺失的,录音根本就没有那种由“骨传导”产生的低音效果,所以录音中的声音会显得比较“单薄”“刺耳”,缺乏“磁性”。这就导致了录音和我们平时听到的声音之间的差异。

另外,录音设备的工作原理是将声音转化为电信号,然后存储起来。播放时,再将电信号还原为声音。这个过程听起来很完美,但实际上,声音在转化过程中会丢失一些细节。比如,声波在空气中的传播会受到环境的影响,出现损耗和反射。而录音设备的麦克风也有自己的频率响应特性,可能会增强或减弱某些频率的声音。这就导致了录音中的声音和我们平时听到的声音存在明显的差异。因此,当我们听到自己的录音时,就总会感觉到怪怪的,觉得不像是自己的声音。

2.大脑的“偏见”

为什么我们通常都会觉得自己的录音很难听呢?

我们的大脑是个神奇的器官,它会根据我们长期的听觉经验来判断声音的“自然度”。平时,我们习惯了由气传导和骨传导生成的自己的“混响”声音,大脑会认为这种声音是“自然的”。而当我们听到录音时,大脑会不自觉地将其与平时听到的声音进行对比,发现录音中的声音“不自然”,听起来非常别扭,甚至是很难听,于是就会产生“怪怪的”感觉。

事实上,对于我们的亲朋好友而言,他们早已习惯了我们由气传导传播的声音,并且认为那是非常自然的,所以根本就不会觉得难听。当然,他们也无法听到你自己能听到的更圆润好听的“混响”声音。反过来讲,假如我们在日常生活中经常听自己的录音,并坚持一段时间,那么我们的大脑就会渐渐地认可这种声音,不再产生“偏见”,这样我们就不会对自己的录音感觉到怪怪的了。

既然知道了录音和我们平时听到的声音之间的差异,那我们该如何接受自己的录音呢?其实,这需要时间和习惯。当你经常听自己的录音时,大脑会逐渐适应这种声音,不再觉得它“怪怪的”。另外,你也可以尝试使用一些音频处理软件,对录音进行调整,比如增加低音效果,让录音更接近我们平时听到的声音。

三、小结

声音是我们与世界沟通的重要方式,而我们对声音的感知却受到多种因素的影响。通过了解声音的传播方式、录音的原理以及大脑的“偏见”,我们可以更好地理解为什么听到自己的录音时会感觉“怪怪的”。其实,这并不是你的声音不好听,而是声音的传播途径差异引起的我们大脑的“自我认知”在作祟。

但是有的人就会不喜自己的声音难听,在心里有些非常难过,其实你完全不需要这个样子的,因为所有人都会有这个样子的情况,他们听到自己的录音声音也是和他们自己听到的“混响”声音不一样的。通过空气中的介质传入耳的声音也会拥有另外一种特殊的音色美。所以,下次当你听到自己的录音时,不妨多一些包容和理解。毕竟,声音的世界本就充满了奇妙和惊喜——也许正是你外放的声音展示了独特的魅力才吸引了心仪的异性了呢!